티스토리 뷰

● 페이징

- 고정 분할 방식을 이용한 페이징에 대해 알아보자

- 세그멘테이션 기법(가변 분할 방식, 연속 메모리 할당)은 외부단편화 문제가 있기 때문에 이를 해결하기 위해 페이징 기법이 고안되었다.(조각 모음은 오버헤드가 너무 크다.)

- 페이징은 메모리를 할당할 때 미리 정해진 크기의 페이지로 나눈다.

- 모든 페이지의 크기가 같기 때문에 관리가 쉬우며 일정한 크기로 나누었기 때문에 외부단편화 현상이 발생하지 않는다.

(대신 내부단편화 발생 = 공간 낭비)

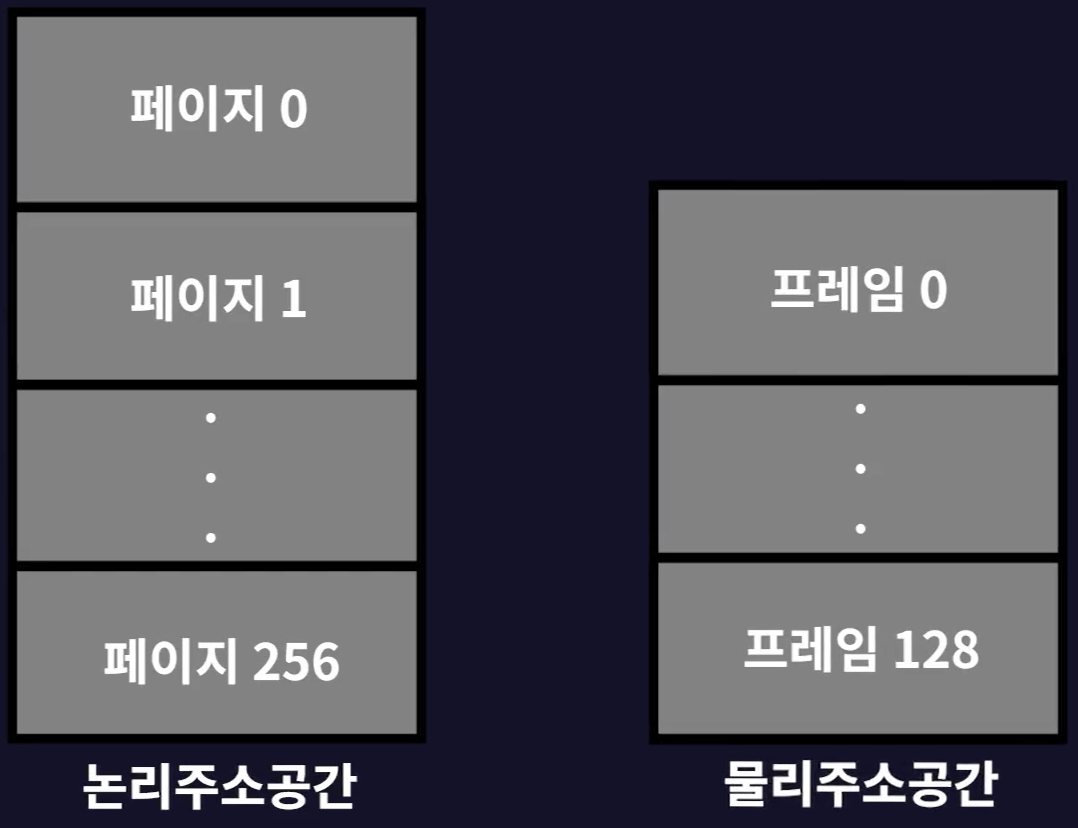

- 논리주소공간은 사용자와 프로세스가 바라보는 주소공간이고 물리주소공간은 실제 메모리에서 사용되는 주소공간이다.

- 페이징에서 논리주소공간은 일정한 크기로 균일하게 나뉘며 이를 페이지라고 부른다.

- 물리주소공간도 페이지의 크기와 동일하게 나뉘는데 이를 프레임이라고 한다.

● 페이징의 주소변환 방법

- CPU에서 논리주소를 전달해주면 MMU는 해당 논리주소가 몇번 페이지인지, 오프셋은 얼마인지 알아낸다.

- 그 후 MMU 내의 Page Table Base Register(PTBR)를 이용해서 물리 메모리에 있는 페이지 테이블을 찾고 페이지 번호를 인덱스로 프레임 번호를 알아낸다.

- 그 후 오프셋을 이용해 물리주소로 변환한다.

- 만약 페이지 테이블에 Invalid로 표시되어 있으면 HDD의 스왑 영역에 저장되어 있다는 의미이다.

- 세그멘테이션과 마찬가지로 PTBR은 OS가 컨텍스트 스위칭을 할 때마다 해당 프로세스의 것으로 업데이트 해준다.

cf1) 페이지 넘버 = (논리주소 / 페이지 크기)의 몫

cf2) 오프셋 = (논리주소 % 페이지 크기)

cf)

- 페이징에서 가장 중요한 점은 페이지 테이블의 크기이다.

- 각 프로세스마다 페이지 테이블을 가지고 있는데 프로세스가 많아질수록 페이지 테이블도 많아지기 때문에 프로세스가 실제로 사용할 수 있는 메모리 영역이 줄어든다.

- 실제로 메모리 관리자가 참조하는 페이지 테이블도 물리 메모리의 운영체제 영역에 저장되어 있기 때문에 페이지 테이블의 크기가 너무 크면 사용자 영역이 부족하게 된다.

- 따라서 페이지 테이블의 크기를 적절하게 유지하는 것이 중요하다.

● 세그멘테이션과 페이징

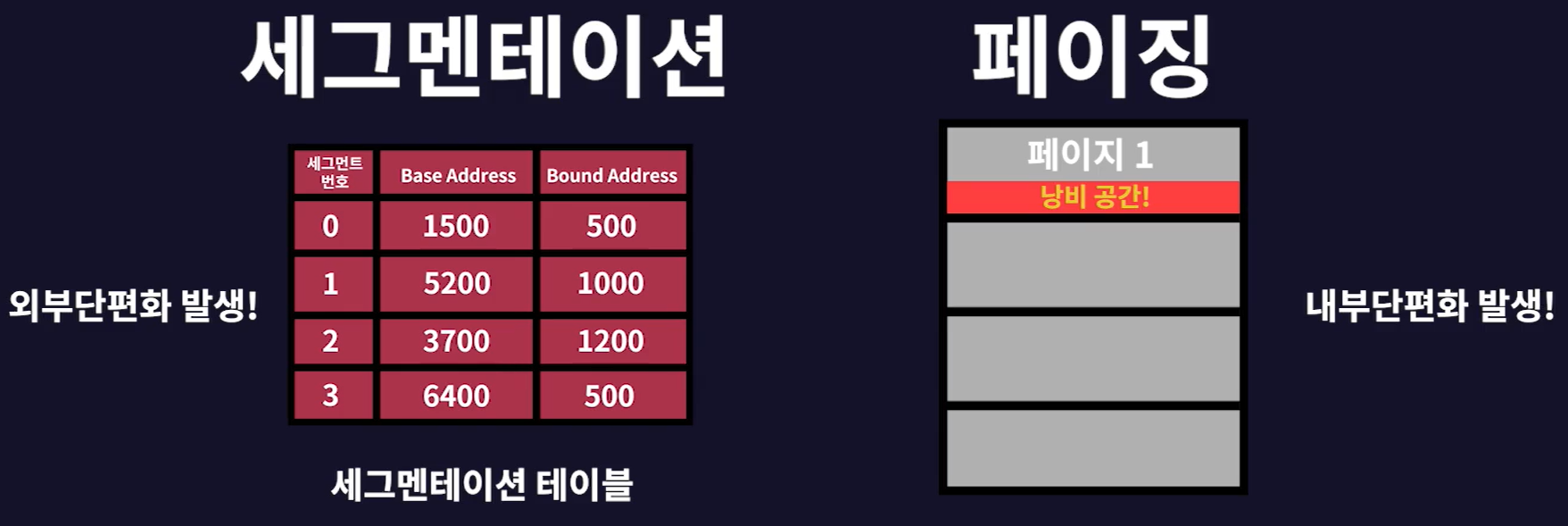

- 세그멘테이션과 페이징의 차이점은 페이지의 크기이다. 이로 인해 2가지 차이점이 생긴다.

1.

- 세그멘테이션은 프로세스마다 크기가 달라 Bound Address를 가지고 있지만 페이징은 모든 페이지의 크기가 동일하기에 크기를 표현하는 Bound Address가 필요 없다.

- 이러한 특징 때문에 페이징은 외부단편화가 발생하지 않지만 내부단편화가 발생한다.(정해진 크기의 페이지보다 프로세스의 정보가 작으면 그 만큼 공간이 낭비된다.)

- 그러나 세그멘테이션의 단점과 비교하면 많은 공간이 낭비되는 것은 아니다.

2.

- 세그멘테이션은 논리적인 영역별로 세그먼트를 나눈다.

- 세그먼트마다 크기를 다르게 나눌 수 있으니 코드 영역, 데이터 영역, 스택 영역, 힙 영역 등으로 나눌 수 있다.

- 하지만 페이징은 페이지의 크기가 고정되어 있어 논리적인 영역별로 나누는 것이 아니라 페이지로 나누기 때문에 논리적인 영역으로 나눌 수 없다.

- 그렇기에 특정 영역만 별도로 떼어내서 공유하거나 부여하는게 더 어렵다.

'CS > 운영체제' 카테고리의 다른 글

| #39 디맨드 페이징(가져오기 정책) (0) | 2023.07.13 |

|---|---|

| #38 페이지드 세그멘테이션(배치정책) (0) | 2023.07.12 |

| #36 파일과 디스크 (0) | 2023.07.10 |

| #35 가상메모리 - 세그멘테이션(배치정책) (0) | 2023.07.09 |

| #34 메모리 - 메모리 할당방식 (0) | 2023.07.08 |

- Total

- Today

- Yesterday

- nosql

- db

- Phaser

- 메모리

- 프로세스

- 운영체제

- MongoDB

- DART

- Stream

- Spring Boot

- Phaser3

- 빅데이터

- 자료구조

- 코딩테스트

- Java8

- 프로그래머스

- OS

- 빅데이터 분석기사

- jpa

- node.js

- git

- API

- 코테

- MySQL

- spring

- 알고리즘

- SQL

- SpringBoot

- java

- Advanced Stream

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |